|

|

|

| |

竹田は、私にとって懐かし地である。父の祖父は岡藩士で、母方の実家は竹田市内で薬局を営んでいた。私自身戦時中、当時住んでいた大阪から一年間疎開して地元の小学校に通ったことがある |

|

|

|

文部省唱歌

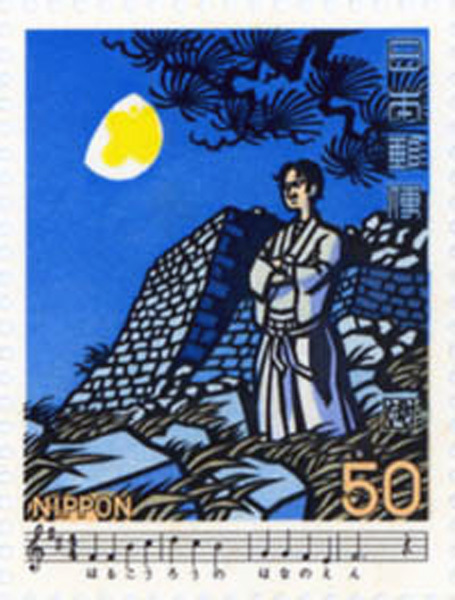

「荒城の月」

「広瀬中佐の歌」

「はとポッぽ」

|

| |

|

|

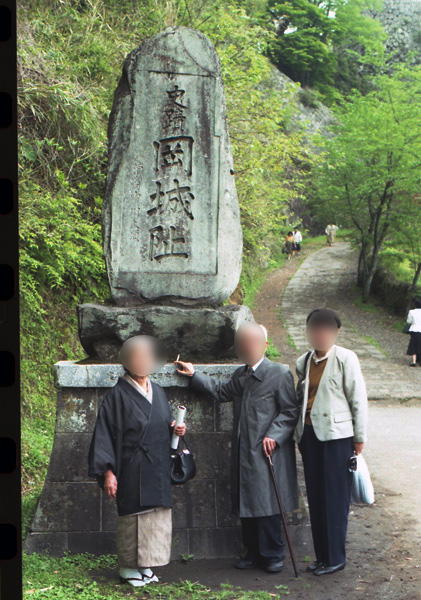

臥牛城、豊後竹田城 岡城

岡城の築かれた天神山は標高325メートル、比高95メートル、城域は、東西2500メートル、南北362メートル、総面積は23万4千平方メートルに及んだ。

伝承では、文治元年(1185年)に緒方惟義が源頼朝に追われた源義経を迎えるために築城したことが始まりであるという

豊臣秀吉の時代の文禄2年(1593年)文禄の役で大友吉統が秀吉から鳳山撤退を責められ所領を没収されると、大友氏重臣の親次も岡城を去ることとなった。翌、文禄3年(1594年)播磨国三木から中川秀成が移封され、入城後に3年がかりで大規模な修築を施した。

日本100名城(95番) |

|

|

|

|

|

|

|

滝廉太郎像

朝倉文夫 作

私の父方の祖母が、彫刻家の朝倉文夫と従兄弟の関係にある |

|

広瀬武夫を祀る広瀬神社

岡藩士・広瀬友之允の次男として豊後国竹田(現在の大分県竹田市)に生まれる。

日露戦争において旅順港閉塞作戦に従事する。3月27日、第2回の閉塞作戦において閉塞船福井丸を指揮していたが、敵駆逐艦の魚雷を受けた。撤退時に広瀬は、自爆用の爆薬に点火するため船倉に行った部下の杉野孫七上等兵曹(戦死後兵曹長に昇進)がそのまま戻ってこないことに気付いた。広瀬は杉野を助けるため一人沈み行く福井丸に戻り、船内を3度も捜索したが、彼の姿は見つからなかった。やむを得ず救命ボートに乗り移ろうとした直後、頭部にロシア軍砲弾の直撃を受け戦死した。36歳だった。即日中佐に昇進した。 |

|

広瀬武夫

|

|

滝廉太郎旧宅 |

|

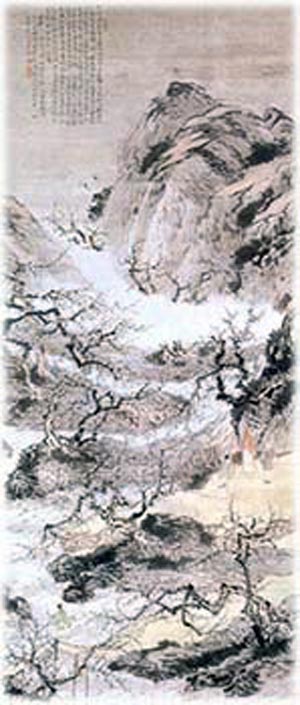

田能村竹田自画像

江戸時代後期の南画(文人画)家。旅を好み日本各地を遊歴。詩文を得意とし画論『山中人饒舌』などを著した。

田能村竹田の画は多くが重要文化財に指定されている |

|

『暗香疎影図』 |

|

県の文化財である『キリシタン洞窟礼拝堂』

竹田は日本の八大布教地のひとつで、南蛮から渡来した宣教師たちの活動拠点になっていました。実はここ竹田での布教活動は、長崎や天草よりも15年ほど早かったことがわかっています。 |

|

記念切手 |

|

| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |