|

|

|

| |

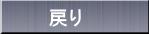

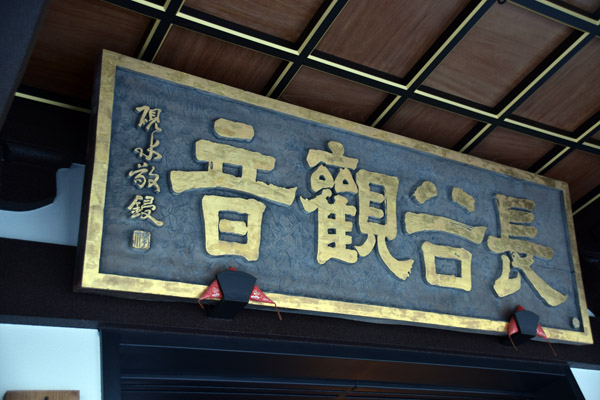

鎌倉時代以前からある古寺。創建は天平八年(736) 、大和の長谷寺(奈良県桜井市)の開基でもある徳道を藤原房前が招請し、十一地面観音像を本尊として開山したという。 梅雨時は紫陽花や菖蒲など季節の花が咲きほこり、秋は秋で紅葉が境内を埋め尽くすので、年間を通じてそれらを求め訪れる人が多いお寺である。長谷寺は江戸時代の初め、慶長12年(1607年)の徳川家康による伽藍修復を期に浄土宗に改宗した

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 阿弥陀如来坐像---制作は室町時代とされる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 弘法大師参籠の地と伝わる洞窟 |

|

|

| 窟内壁面には十六童子が彫られているほか、弁財天と同じ神である宇賀神(人頭蛇身)が祀られる |

|

|

| 明治期の思想家高山樗牛の記念碑(1959年) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

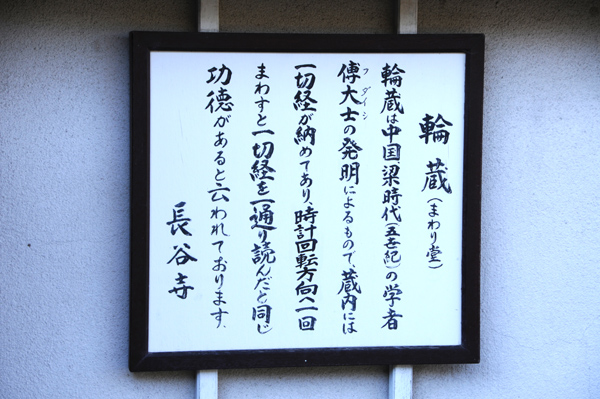

| 内部に回転式の書架を備える転輪蔵が収められた経蔵。書架を1回転させることで中に収められている一切経(大蔵経)を全て読んだ功徳を得られます。また堂内にはマニ車が18基設置されていて、長谷寺で書いた写経もこの経蔵に納められています。 |

|

|

|

| |

|

| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |