|

|

|

正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺。(山号: 瑞鹿山)と号する。臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山第二位に列せられる。

本尊は宝冠釈迦如来、開基は北条時宗、開山は無学祖元である。

鎌倉時代の弘安5年(1282年)に鎌倉幕府執権・北条時宗が元寇の戦没者追悼のため中国僧の無学祖元を招いて創建した。

北条得宗の祈祷寺となるなど、鎌倉時代を通じて北条氏に保護された。

|

|

|

|

|

|

横須賀線沿いで、北鎌倉駅の近くに円覚寺はある |

|

|

|

踏切を渡って 円覚寺の山門へ |

|

|

|

山門 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

国宝の 鐘 は、この長い階段を上ったところ、左側にある |

|

|

|

|

|

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)で、国宝に指定されています。円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301)、国家安泰を祈願して寄進したもの。

|

|

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)で、国宝に指定されている。円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301)、国家安泰を祈願して寄進したもの。

物部国光が鋳造したもので、刻銘の銘文撰者は、当時円覚寺の住持だった西澗子曇せいかんすどんです。形が雄大でありながら細部にまで緻密な神経がゆきわたっている、鎌倉時代後期を代表する梵鐘。 |

|

|

|

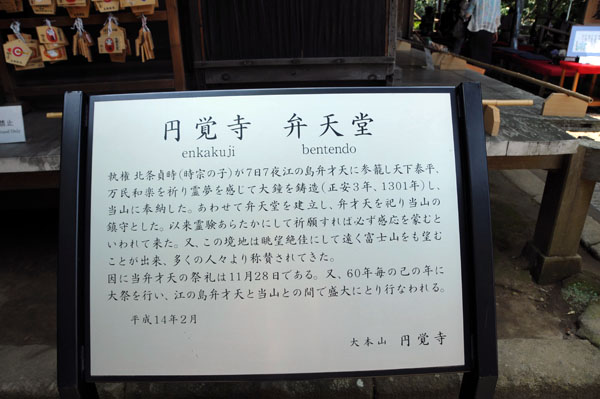

弁天堂

江ノ島弁財天の加護によって洪鐘の鋳造が完成したと伝えられ、その弁財天を祀るお堂。北条貞時が洪鐘とあわせて弁天堂を建立し、当山の鎮守とした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

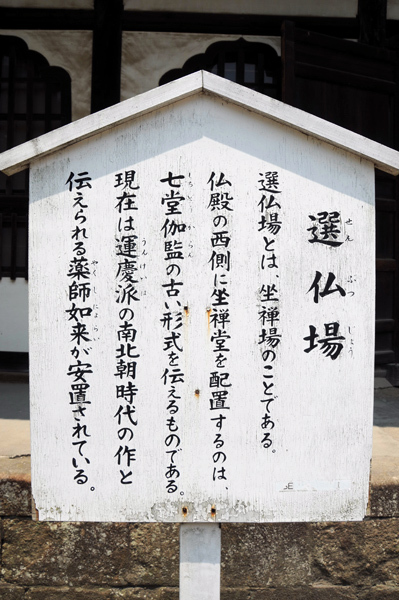

選仏場

修行僧の坐禅道場。元禄12年(1699)に伊勢長島城主松平忠充が、大蔵経を寄進するとともに、それを所蔵する場所と禅堂を兼ねた建物として建立された。 |

|

|

|

|

|

仏殿

仏殿は、円覚寺のご本尊が祀られている建物。大正12年(1923)の関東大震災で倒壊しましたが、昭和39年(1964)に再建された。禅宗様式の七堂伽藍の中心に位置する建物。 |

|

本尊は冠を被っておられるので、宝冠釈迦如来と呼ばれ、華厳の盧遮那仏るしゃなぶつとも称されます。 |

|

|

|

天井の「白龍図」は、前田青邨せいそん画伯(1885〜1977)の監修のもと、守屋多々志もりやただし画伯(1912〜2003)によって描かれたもの。 |

|

|

|

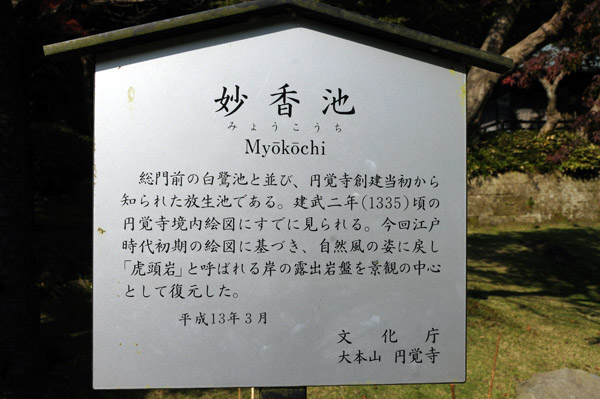

妙香池

創建当初よりある放生池で、江戸時代初期の絵図に基づき、平成12年(2000)、方丈裏庭園と合致した自然の姿に復元された。向こう岸の露出した岩盤を虎の頭に見立てて、「虎頭岩」と呼ばれている。

|

|

|

|

|

|

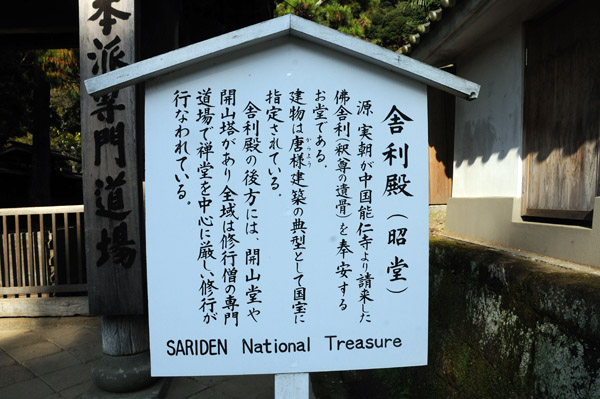

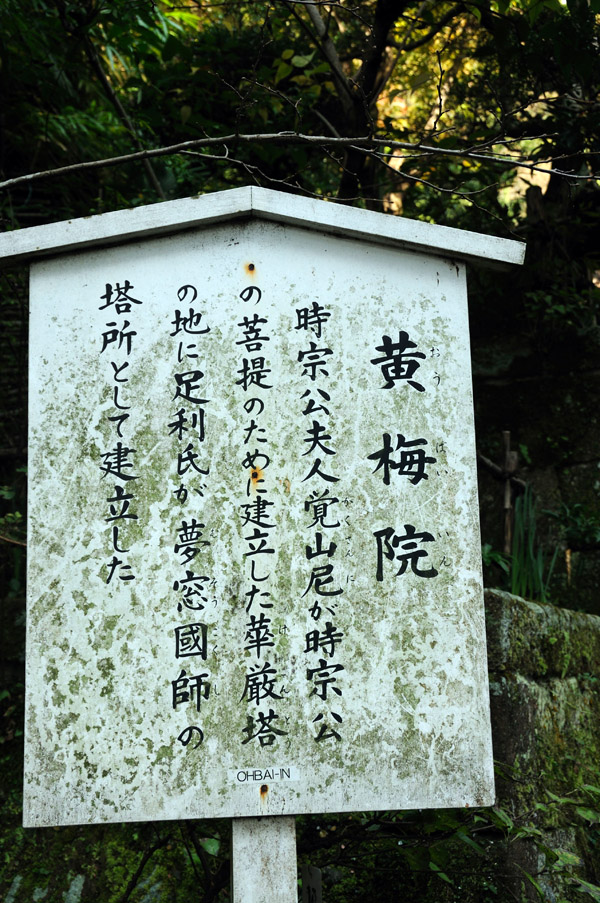

黄梅院

黄梅院(おうばいいん)は、第十五世夢窓疎石(夢窓国師)の塔所。

本尊:千手観音菩薩。

1354年(文和3年)、門弟の方外宏遠が開創した。室町期には、足利将軍家や鎌倉御所の手厚い保護を受けて関東夢窓派の拠点となった |

|

聖観音堂 |

|

華厳塔

北条時宗の三回忌に妻覚山尼が建立した華厳塔があった所。華厳塔は三間三重塔で、現在の観音堂の背後に建てられていたと考えられ、三重塔は、「円覚寺境内絵図」(国重文)にも描かれている |

|

|

|

方丈

方丈の裏に心字池のある美しい庭園が広がっている。 |

|

|

|

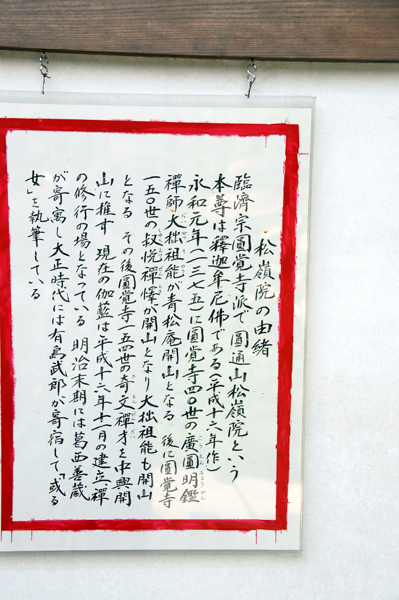

松嶺院

松嶺院は第百五十世叔悦禅懌の塔所。

本尊は釈迦牟尼。

墓地には、俳優佐田啓二、女優田中絹代、オウム真理教の被害者坂本弁護士の墓がある。 |

|

|

|

|

| |

|

| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |