|

|

|

江の島は神奈川県の湘南海岸に浮かぶ小島で、江戸時代から信仰と観光の島として賑わってきた。19 世紀のイギリス式庭園、江の島シーキャンドル(展望灯台)もあり、島裏側の岩屋洞窟には仏像が安置され、島の頂上からは富士山をはじめ稲村ヶ崎など湘南海岸が一望できる。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

江ノ島の入り口にある青銅の鳥居は江の島弁天橋を渡った先、最初に参詣者を出迎える一の鳥居。神仏習合時代の江島弁財天信仰を今に伝える鳥居で、江の島詣(江島詣)最盛期の延亨4年(1747年)に建立。

現在の鳥居は文政4年(1821年)に再建された。

朱の鳥居は寄進されたもので、その上にあるのが「瑞心門」でこれらの門が江ノ島神社の入り口になる。 |

|

|

|

江の島弁天橋(左)と江の島大橋 |

|

江の島ヨットハーバー |

|

「稲村ヶ崎」が写真正面に見える |

|

|

|

青銅の鳥居 |

|

瑞心門

朱の鳥居の正面、石段を上ったところにある龍宮城を模した楼門 |

|

|

|

八坂神社

奉安殿の隣にある江島神社の末社。建速須佐之男命が祀られている。社殿は銅葺の入母屋造りで、江戸時代には天王社として祀られ、弘化元年(1844年)に再建。明治六年(1873年)に「八坂神社」と改称され、平成十三年(2001年)に改築された。御神体は建速須佐之男命の御木像で、昔は対岸の腰越に祀られていましたが、大波で流され、御窟おんいわや前の海中に沈んでいた御神体を漁師が拾い上げて、江の島に祀ったといわれている。

|

|

辺津宮

辺津宮は、江島神社での祈祷がおこなわれる社で、朱印の受付もここある。

創建は古く、建永元年(1206年)、源頼朝と伝えられています。 |

|

奉安殿

辺津宮境内の八角のお堂、日本三大弁財天として有名な八臂弁財天(国指定重要文化財)と裸弁財天・妙音弁財天(市指定重要文化財)が祀られている。江戸時代には、この江島弁財天への信仰が集まり、江の島詣の人々で大変な賑わいを見せたという。 |

|

奥津宮

奥津宮は、多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)を祀っている。社殿は天保12年(1841)に焼失したが、翌13年(1842)に再建された。

奥津宮のある場所は、本宮の一部で、御旅所(おたびしょ)。

実は、4月〜10月頃は、海蝕洞を利用した本宮(御窟=現在の江の島岩屋)に海水が入りこんでしまうため、岩屋本宮に祀られる本尊の弁才天が、御旅所に遷座していた。

現存する社殿は、天保12年(1841年)の火災で焼失翌年に再建されたもの(平成23年に改修)。

奥津宮社殿に向かって右側の灯籠には竜宮の乙姫、左側の灯籠には亀に乗った浦島太郎が精巧に彫り込まれている。

奥津宮に隣接して平成5年に創建の龍宮(わだつみのみや)があり、ちょうど江の島岩屋の真上に位置している。

|

|

中津宮

中津宮は、もとの上之宮で、文徳天皇仁壽三年(853年)に慈覚大師じかくだいしが創建。元禄二年(1689年)に、五代将軍・徳川綱吉により、本殿・幣殿・拝殿からなる権現造りの社殿が再建されました。現在の社殿は、平成八年(1996年)の全面的な改修によるもの |

|

|

|

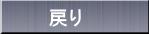

江の島岩屋

島の最奥部にある海食洞窟。古くは弘法大師や日蓮上人も修行したといわれ、江の島信仰発祥の地として崇められてきた。奥行152mで富士山の氷穴に通じているといわれる第一岩屋と56mで龍神伝説の地といわれる第二岩屋があり、ロウソクの炎に照らし出された石像や岩壁が神秘の世界に誘ってくれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江の島展望灯台

江の島展望灯台として昭和26年(1951)に設置された日本初の民間灯台であり、現在のシーキャンドルは江ノ島電鉄開業100周年記念事業の一環として平成15年(2003年)にリニューアルしたもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

浮世絵に描かれた江ノ島

|

|

岩屋

|

|

|

|

|

| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |