|

|

|

| 外苑の建物 |

|

| 鶴翔閣 |

|

|

横浜市指定有形文化財

明治35年・1902年に原三溪が自らの住まいとして建て、以後20年にわたる三溪園造成の足がかりとなったほか、横山大観や前田青邨といった日本画家たちが集い、滞在し絵を制作するなど、日本の近代文化の発展にも関わった文化サロンとしての役割も果たした場所です。

(web引用) |

|

|

|

|

| 旧燈明寺本堂 (2007.11.27撮影) |

|

|

旧燈明寺本堂【重要文化財】

三重塔と同じ京都・木津川市の燈明寺にあった室町時代の建物です。明治時代以降、燈明寺は衰退し、第二次世界大戦直後の台風の被害を受けたあと解体され、再建できないままとなっていました。その後、三重塔が移築されていた縁により三溪園に寄贈され、昭和62年・1987年に移築が完了しました。

燈明寺はたびたびの衰退・復興によって宗派が変わり、この本堂の建物も大きな改造が加えられていましたが、三溪園への移築の際に当初の中世密教寺院の様式に復原されました。 (web引用) |

|

三渓園の旧燈明寺本堂には、十一面観音立像の複製が納められいます。

京都加茂町にある旧燈明寺本堂跡に建てられた収蔵庫にご本尊である千手観音をはじめとする五躯の観音像は安置されています。 (web引用) |

|

|

| 旧矢箆原家住宅(やのはら) 2012.11.27撮影 |

|

|

【重要文化財】

飛騨白川郷の一部、現在の高山市荘川町にあった、江戸時代後期の入母屋合掌造りの民家で、御母衣ダム建設の水没地域にあったため、昭和35年・1960年に三溪園に移築されました。農民の家ながら、式台玄関や書院造の座敷など立派な接客の空間を備え、火灯窓が付けられるなど、飛騨の三長者の一人といわれた矢箆原家の格式の高さを伝える、現存する合掌造りでは最大級の建物です。屋内では、移築に合わせて蒐集された飛騨地方の民具が展示されているほか、囲炉裏では毎日火が焚かれています。黒光りした柱や梁、煙の匂いが白川郷の昔の暮らしを感じさせてくれます。(web引用) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 旧東慶寺仏殿 (2012.11.30撮影) |

|

|

旧東慶寺仏殿【重要文化財】江戸時代初期

1634年(寛永11年)に千姫が寄進した建物

縁切寺・駆け込み寺の名で知られる鎌倉・東慶寺にあった禅宗様の建物で、江戸時代の初めごろに造られたものと考えられています。東慶寺は明治時代以降衰退し、建物の維持が困難になっていました。これを憂えた原三溪は、明治40年・1907年に三溪園に移築しました。この時、三溪によって建物内に納められた棟札には、禅師説法の道場にするため、そして三溪園の鎮護とするために移築したことが書かれています。

(web引用)

|

|

|

|

|

|

|

|

中は何もない・・・・ |

|

|

|

|

|

|

| 旧燈明寺三重塔 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

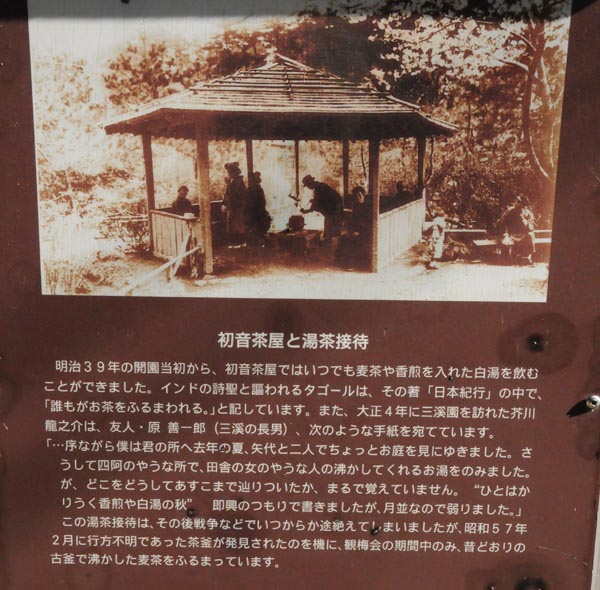

| 初音茶屋 |

|

|

かつて麦湯や香煎入りの白湯などが無料でふるまわれたという、初音茶屋跡 |

|

|

| 林洞庵 |

|

|

昭和45年・1970年に宗徧流林洞会から三溪園に寄贈された茶室。

大石内蔵助由縁の「寒月庵」、吉良上野介由縁の「林洞庵」が三渓園外苑のまさに同じ場所、位置に。 |

|

|

| 寒月庵 |

|

|

三渓園は昭和45年に宗偏流から「林洞庵」の寄贈をうけ、「寒月庵」の建っていた場所に「林洞庵」を建てた。「寒月庵」は昭和26年に熱海伊豆山の旅館に移築されたので三渓園には存在しない。 |

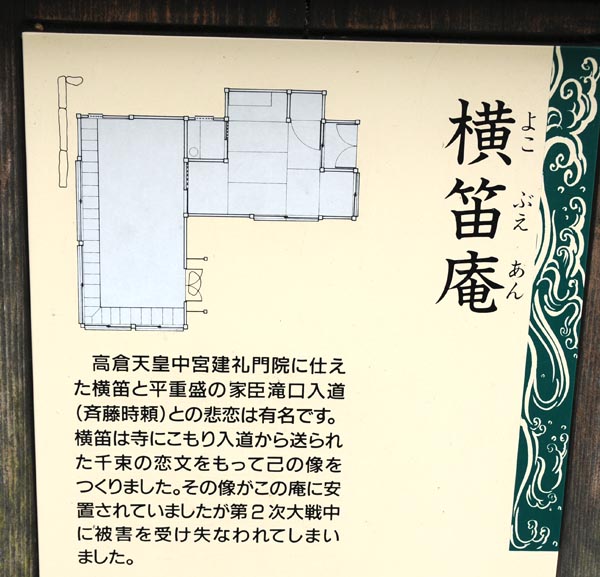

| 横笛庵 |

|

|

|

|

| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |